2022年12月. 登山を始めて約満4年にあたる今月, 2泊3日の雪山縦走計画を実行した.

私にとってこの行程が特別である事は, 雪山であることもさながら, 2泊3日という日程が重要である.

雪山での1泊2日は, 山行のスタイルや難易度に様々あるとはいえ, 少なくとも4度経験がある. そのどれもが一日目を処理すればどうとでもなる内容だった.

これが2泊となると話が違ってくるのは明白であった.

1. 雪山での1泊と2泊の差

特に私を苦しめたのは低温と水濡れである. これは休息の質と一連の行動速度に大きな影響を与え, 行程内の選択肢を狭める要素となる.

1.1. 休息の質への障害

というのは, もし仮にその山行における (予定内) 食料や技術レベルに問題が無いとしても, 持ち得る時間や体力は無限ではない. 体力の浪費が激しい[1]雪の深さや質/天候/斜度/荷物の重さにも依るが, 経過した時間等を考慮すると, … Continue reading雪山で安定した休息/睡眠が取れれば良いが, 低温と水濡れはそのために無視できない障害になる.

実際のところ, 今回気温の比較的高かった1日目[2]1日目は好天が続いた後だったので, 標高2000m弱にして夜間でもせいぜい-5度前後だったと記憶している.には少なくとも3時間は連続して熟睡できたが, 2日目の夜は吹雪いて寒く[3]予報を参考に, 感覚的には-10度は下回っていただろう., 最初の1時間弱以外は長くて15分程度の睡眠を断続的に取れたに過ぎない.

1.2. 行動速度の要求

時間・距離・速度の関係が示すように, 計画を完遂させる前提において, 計画の時間が切迫すれば速度を上げるしかない. 速度を上げて消耗した体力を安定して回復できる見込みがあれば良いが, 先に述べたようにその前提で体力を枯渇してしまおうものなら命に係わることもあるだろう. そもそも雪山は基本的に悪天候だから, 計画の時間を正確に見積もること自体原理的に不可能である.

2. 雪山2泊を楽しむ為に不足していたもの

2.1. 補足

ここでの「不足していたもの」は特定の山に限定したものでは無く, 上記にある1泊と2泊の差という観点で自分に不足していると思うものである. また今回の山行は私自身非常に楽しめたと思うが, その代わりに計画を犠牲にしたので, 「計画通りに楽しむ為に」という但し書きも付け加えておく.

2.2. ルートプランの不備

ルートプラン[4]ここでルートプランとは, 座標と時間のペアを頂点とする有向グラフの事である.には明らかな不備があった.

その根底には, 一日の行動時間上限を固定した時の区間内コースタイム[5]ヤマレコのコースタイム機能. アルゴリズムは流石に掲載していない.の累積により基本的な日程が算出されたことにある.

行動時間上限は一つのパラメタとして有用だが, ヤマレコの区間内コースタイムは当てにできない [6]少なくとも私の山行スタイルからすれば. それにゲート閉鎖後の冬季北アルプスの登山計画で当てにして良いものでもない..

実際には例外的な状況を加味するまでもなく, 荷物重量, 斜度, 路面状況, 天候, 疲労 等, 基本的と思われるパラメタがそれぞれに影響し合うウェイトを持って個々人に合ったコースタイムに寄与するだろうと予想される.

ここで個々人にと書くのは, 「疲労」の解釈を傷病状況を含む体調や筋肉疲労、ストレス等をパラメタとする関数にまで拡張すると, 然るべきパラメタ[7]始点x, (xを始点とする)有向経路 (directed path) γ及び他の属人的負荷状況p_1,...,p_m.を固定した時に, 荷物重量lと天候wの関数としてコースタイムを近似できると仮定した場合である.

そのようなモデルに意味があるとして数式で書いてみると, 例えば次のような形である:

![]()

それは余談として, 細かすぎてもいけないが, 少なくとも大まかな区間における荷物重量・斜度 (大きく外れていなければ累積平均のような何等かの指標で良い)・路面状況を加味したコースタイムを見積もっておけば, 18kgの荷物を担いで登山口まで13kmのアプローチに面食らうことも無かっただろうし, 悪路の踏破速度をある程度正確に見込めているからフィールドでもっと落ち着いていたはずである.

2.3. 燃料不足

本当の要因はまだ掴めていないが, 恐らく風の強さか低温下における燃焼によって燃費が極めて低下した.

その結果, メインのアルコール燃料 (8oz≒230ml) が, 雪から高々500mlの熱湯を作るのに無くなってしまった. ガスストーブのガスも残り少なく, 2日目にして空になった.

止むに止まれず裏技で湯を調達したが, アルコールストーブは個人的に好きな燃料なので, 燃費と強風への対策を良く検証したい.

2.4. 筋力不足

普段の運動はクライミングが殆どで, 有酸素運動を好んで (ハッキリ言って登山以外全く) やらない.

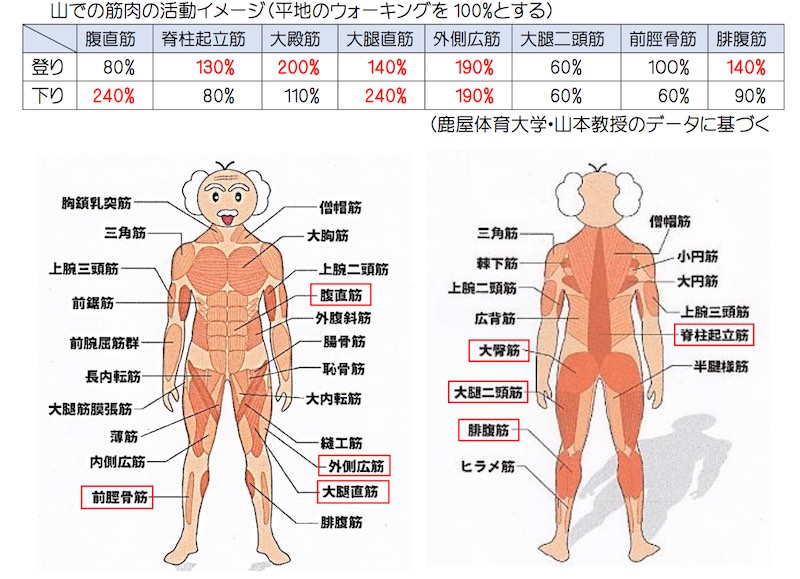

そんな私の動きの癖によって, 非常に雑に言えば上半身は後ろ側, 下半身は前側の筋肉が (私の場合) メインで使われているようである.

その結果, 大きいものでは僧帽筋・広背筋・腹直筋及び大腿直筋が引き締まり, 大臀筋・大腿二頭筋及び腓腹筋に (登りに) 十分な筋肉が無いようである.

この事は, 私といつも山を登っている友人が気づかせてくれた.

彼は元々Trail Runningをやっていた男で, Body Shapeも私と対照的に縦に細長く, また下半身で言えば後ろ側に固そうな筋肉が付いている. 実際に登りは速く, 長い急登を経てもその速度が保たれるような持久力を備えている (私は全くそのようなことは無い).

結果的に彼は私のペースに合わせてくれるのだが, 速く登りたそうにする (見える) ので申し訳なくなって私が無理をしてしまうのである (ゆっくりであれば私もずっと登り続けることはできる).

この事は, 今回の山行の行程にも多少ネガティブに働いたと思われる.

改善するために, 専門家の知恵を借りるまでもなく答えはほぼ明らかで, 下半身の後ろ側の筋肉を鍛えるしかないだろう.

具体的な方法については模索中である.

Footnotes

| ↑1 | 雪の深さや質/天候/斜度/荷物の重さにも依るが, 経過した時間等を考慮すると, 無雪期と比較して凡そ1.5倍~2.25倍程度の時間/体力の消費を見込むべきであった. |

|---|---|

| ↑2 | 1日目は好天が続いた後だったので, 標高2000m弱にして夜間でもせいぜい-5度前後だったと記憶している. |

| ↑3 | 予報を参考に, 感覚的には-10度は下回っていただろう. |

| ↑4 | ここでルートプランとは, 座標と時間のペアを頂点とする有向グラフの事である. |

| ↑5 | ヤマレコのコースタイム機能. アルゴリズムは流石に掲載していない. |

| ↑6 | 少なくとも私の山行スタイルからすれば. それにゲート閉鎖後の冬季北アルプスの登山計画で当てにして良いものでもない. |

| ↑7 | 始点x, (xを始点とする)有向経路 (directed path) γ及び他の属人的負荷状況p_1,...,p_m. |